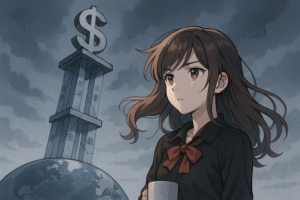

あなたのスマホには、知られざる“青の戦場”が眠っている──

それは美術の青から始まり、いまや未来の覇権を左右する静かな鉱物。

その名は「コバルト」。

本稿では、芸術、技術、倫理、地政が交差するその戦線を描き出す。

第一章:青の価値──コバルトが支える未来

コバルトは、かつて「青の顔料」として芸術を彩った金属だった。セラミック、ガラス、絵の具、タイル。澄んだ深い青は、美の象徴だった。

だが、現代におけるコバルトの価値は、まるで別の色を帯びている──それは「見えない未来」を支える、無色透明の力だ。

■ 技術的価値:コバルトがないと、バッテリーは不完全

スマートフォン、ノートパソコン、電気自動車。

これらの心臓部であるリチウムイオン電池において、コバルトは“静かな安定剤”として組み込まれている。

・高エネルギー密度

・高温下でも暴発しにくい安全性

・長寿命化と充放電の効率性

──コバルトなしでは、私たちの「移動する生活」や「モバイルな日常」は、まだ実現していなかったかもしれない。

■ 経済的価値:価格と産業の“連動”

コバルトの価格は、世界の電動化の速度に連動する。

2020年代以降、電気自動車(EV)の需要が急増したことで、

コバルトの価格も急激に上昇した。

だがこの金属は、単に「高価な資源」ではなく、

・市場が狭く、

・供給元が限定され、

・代替が難しい

という三重の要素を抱えている。

つまり、「少し足りなくなるだけで、世界の技術と経済が止まる」──

それが、コバルトの経済的な重さである。

■ 戦略的価値:鉱物という名の“地政学兵器”

そして、コバルトの真の価値が浮かび上がるのは、地図を広げたときだ。

世界のコバルト埋蔵量と生産量の約7割が、

コンゴ民主共和国(DRC)という一国に集中している。

この国には、“カッパーベルト”と呼ばれる独特な地層があり、

銅とともに高純度のコバルトが採れる。

だが、その供給網は──

・児童労働

・違法採掘

・政情不安

といった“倫理と不安定さ”に満ちている。

そして中国は、このコンゴの鉱山の多くを掌握している。

つまり、コバルトの供給を握る者が、未来の覇権に手をかけているのだ。

第二章:その青を掘る手──見えない労働と静かな犠牲

私たちは、コバルトの恩恵を享受している。

だが、それがどこから来るのか──誰が、どのように掘っているのか──

その問いに目を向ける者はまだ少ない。

■ アーティザナル・マイニング(手掘り鉱山)という現実

コンゴ民主共和国では、産業鉱山とは別に、

数十万人規模の人々が“アーティザナル鉱山”と呼ばれる小規模な採掘に従事している。

素手とシャベルだけ。

装備もなく、安全基準もなく、補償もない。

時に、10歳未満の子どもたちが、

深さ数十メートルの穴に潜り、コバルトを掘り出す。

雨が降れば穴が崩れる。

粉塵は肺を侵し、事故は日常に紛れる。

それでも彼らは、今日のパンのために、

明日の電池のために、

土を掘り続けている。

■ 透明化と“正義のサプライチェーン”の幻想

「私たちの製品は、児童労働のない供給網から仕入れています」

そう掲げる多国籍企業も増えている。

だが、現地ではアーティザナル鉱石と

工業鉱山からの鉱石が“混合”されて市場に流れる。

それを完全に分離・追跡するのは、

現実にはほぼ不可能に近い。

つまり、スマートフォンを持つ私たち全員が、

誰かの知られざる犠牲の上に立っている可能性があるということだ。

■ 経済という正義、倫理という矛盾

私たちは進歩を望み、加速を求める。

そのために電動化を推進し、脱炭素を志す。

だが、その足元では、

“命のコスト”で支えられる鉱物資源が、

静かに価値を増している。

未来の倫理は、現在の矛盾の上に立つのか?

それとも、私たちはその矛盾に耐えながら、

見て見ぬふりを続けるのか──

いま、コバルトの青が問いかけているのは、

ただの資源の価値ではない。

それは、私たち自身の“人間としての選択”そのものだ。

第三章:揺れる塔──コバルト供給網の地政

世界は今、コバルトという“重たいピース”を、

危ういバランスの上に積み上げている。

それは、まるで今にも崩れそうなジェンガの塔のように──

■ コンゴ民主共和国:世界供給の“要”

コバルトの約70%が、コンゴで採れる。

その中でも南部のカタンガ州は、高品位の鉱石が密集する地帯であり、

世界の技術の未来を握る「地政学の要石」となっている。

だが、政情は不安定。

武装勢力、汚職、貧困、暴力。

そして“誰が鉱山を掌握するか”という国際的な綱引きが、

この地で絶えず繰り広げられている。

■ 中国:供給網の支配者

中国は、コンゴの鉱山に多くの出資を行い、

国営・準国営企業が採掘権を獲得している。

さらに、コバルトの精錬・加工の多くも中国国内で行われており、

「コンゴ→中国→世界市場」という流れが、

供給網全体を実質的に中国の手中に収めている。

この構造は、

単なる鉱物取引ではなく、

“未来技術の覇権”そのものの布石といえる。

■ アメリカ・EU:供給の“再構築”と巻き返し

アメリカやヨーロッパ諸国は、

中国に依存しすぎたサプライチェーンを「安全保障上のリスク」と見なし、

供給網の多様化を進めている。

・オーストラリア、カナダ、アフリカ諸国との鉱物協定

・自国企業による鉱山投資の促進

・戦略鉱物ストックの構築

この動きは、**「サプライチェーンの地政学化」**と呼ばれ、

資源のやり取りが、ますます“外交の延長”になっていることを示している。

■ 日本:静かな戦線への参加

日本もまた、JOGMEC(資源機構)などを通じて、

鉱山投資や精錬技術の開発を進めている。

だが、そのプレゼンスは大国に比べれば控えめで、

いまは“静かな布石”の段階にある。

それでも、南鳥島沖の海底資源や、

技術面での協力国とのネットワークは、

将来の「資源自立」に向けた光を宿している。

■ 崩れるかもしれない未来の塔

このコバルト供給網は、

国家、企業、倫理、民衆の生活──

すべてを巻き込んだ構造だ。

一つの国で政変が起きるだけで、

ある鉱山が閉鎖されるだけで、

その塔のどこかのピースが“抜ける”。

そして、

その塔のてっぺんに座るのは──私たちの生活そのものだ。

第四章:見えない戦場──コバルトと非軍事覇権の技法

コバルトをめぐる争奪に、爆撃も銃声もない。

だが、それは間違いなく“戦争”であり、

そしてそれは──“非軍事的戦場”の上で進行している。

誰も撃たずに、誰かを支配する方法。

それこそが、現代の覇権国家が取る「静かな技法」だ。

■ 技法①:インフラという「見えない鎖」──中国の囲い込み戦略

中国は「一帯一路」の名のもとに、

アフリカ諸国、特にコンゴに巨額の投資を行っている。

・鉱山の近くに道路を通す

・電力網を整備する

・港や鉄道を敷設する

その見返りに得るのは、鉱山の権益と長期供給契約。

つまり、中国は「掘る」だけでなく、「運び、売る」ルートまでを握っている。

これにより、たとえ鉱石が他国に渡っても、

“物流という首根っこ”を押さえている限り、

中国の影響下から完全には逃れられない。

■ 技法②:「倫理」という鎧──欧米の規範支配

一方、欧米諸国が使うのは“倫理”という武器だ。

・ESG(環境・社会・ガバナンス)投資

・児童労働の排除

・サステナブル認証

これらを満たさなければ、企業は資金を得られず、

市場から締め出される。

つまり、鉱石そのものではなく、

“取り引き可能な形にするための条件”を西側が握っている。

善意に見えるそれは、

「価値観を通じて市場を支配する」

というもう一つの非軍事覇権なのだ。

■ 技法③:NGOと援助による“ソフトな政変”

さらにアメリカやEUは、

民主化支援、法整備、教育支援などを通じて、

現地の“空気”そのものを変えようとしている。

・鉱山管理に西側基準を導入

・政権に透明性を求めるプロジェクト

・NGOが地元社会に浸透

これらは軍隊を送らずに、

その国の“制度”や“倫理観”を変える試みでもある。

言い換えれば──

**「制度の味方を育てる」**ことが、覇権の種まきになっている。

■ 技法④:企業を国家戦略の手足に──民と官の融合戦略

この戦線では、企業もただの経済主体ではない。

それぞれの国が、自国企業を“戦略兵器”のように活用している。

・アメリカ:GMやテスラが、資源確保で鉱山と直契約

・中国:国有・準国有企業が、政府支援で海外鉱山を買収

・日本:JOGMECが政府資金で鉱山投資をサポート

つまり、資本は国家の意志を代弁し、

鉱山は企業のロゴで塗り替えられていく。

そこにあるのは、

**「企業間競争に見える国家の衝突」**という構図だ。

戦争は、もはや弾丸で行われない。

その代わりに使われるのは、

契約、インフラ、倫理、そして物語。

コバルト戦線とは、

“未来の覇権”を奪い合う、静かな戦場。

その構図を見抜いたとき、

読者もまた──この塔の傾きを、手のひらで感じるはずだ。

第五章:塔の果て、静かな裂け目

この塔には、もう誰も手を伸ばせない。

高く、脆く、危うく積み上げられたこの構造体は、

どこに触れても崩れるリスクを孕んでいる。

だがそれでも、人類はその足元に立っている。

見上げ、祈り、あるいは無関心のまま、

塔の震えを聞き続けている。

■ 技術の加速は、止まらない

AI、EV、再生可能エネルギー──

新たな時代の主役たちは、いずれも“素材”を必要とする。

未来は、デジタルでもサイバーでもなく、

「地中から掘り出される物質」によって動く。

皮肉にも、私たちの進歩は、

もっとも原始的な“鉱石”に縛られている。

技術とは、精神の進歩ではない。

物質の支配であり、資源の優劣であり、

どこまでも“地表の下”と繋がった構造なのだ。

■ 資源の集中、秩序の崩壊

コバルトの供給網は、

技術に必要不可欠でありながら、

その基盤はあまりにも偏っている。

・コンゴ一国への依存

・中国による加工支配

・倫理と現実のねじれ

このいびつな構図は、

どこかでひずみ、どこかで崩れ、

そして世界の誰もが予測できない形で、

“地政の裂け目”を生み出すだろう。

■ 「選ばなかった選択」の重み

未来を作る技術が、

見えない戦争と見ないふりの上に築かれているとしたら。

それを知ったとき、

私たちは──“何かを選んだ”のではなく、

“何も選ばなかった”責任を問われるのかもしれない。

「知らなかった」では済まされない。

「選べなかった」では逃げられない。

塔が崩れるその日、

問いかけられるのは、

「あなたは、どこにいたのか?」 という静かな声だ。

■ 終わりではなく、“裂け目”として

塔は崩れるかもしれない。

だが、それは「終わり」ではない。

終わりではなく、“裂け目”。

未来へ続く地図が、ひび割れたその間から見えるかもしれない。

そこに立つのは、

知ったうえで問い続けた者。

進む前に、立ち止まった者。

静けさの中に、耳をすませた者たちだ。

その者だけが、

次の塔を、違う形で築けるかもしれない。

■ 青の海、もうひとつの希望

そして──

その裂け目の向こうに、かすかな光もまた存在する。

2024年、日本の南鳥島沖。

水深5500メートルの海底に、“青い鉱物”が静かに眠っていた。

マンガンノジュール。

それはコバルトやニッケルを含む鉱物の塊。

推定で2億3000万トン。

コバルトは61万トン──日本の需要の75年分に相当すると言われている。

それはまだ、“夢”の中の資源かもしれない。

だが確かにそこには、

誰にも奪われず、誰も傷つけず、誰かが見つけた光がある。

未来は、まだ書きかけだ。

だがそのペンを持つ手は、

確かにここにある。

この文章もまた、

“静かな塔の裂け目”に置かれたひとつの灯火となることを願って──

コメント