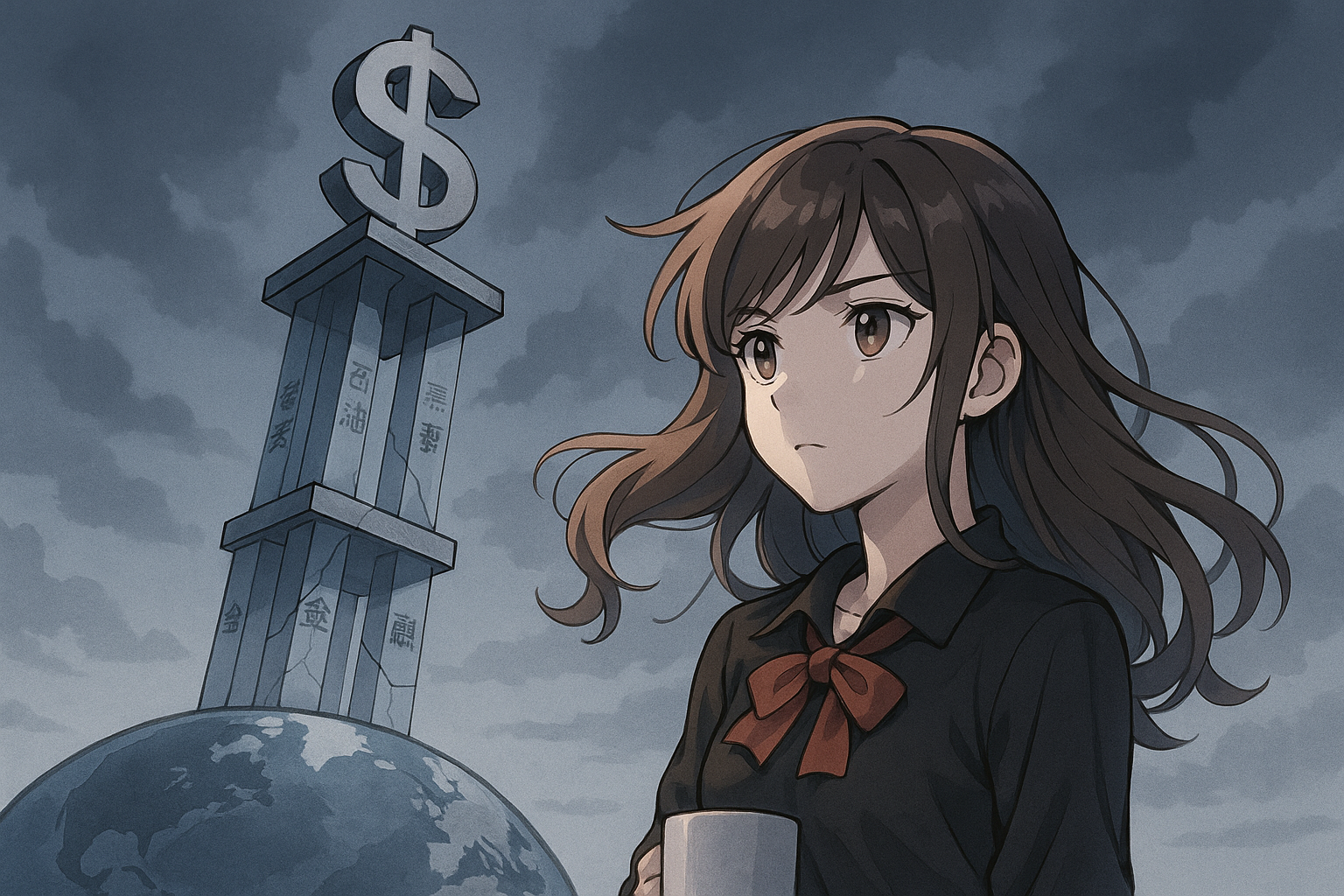

これは、一つひとつのピースが、

アメリカという覇権国家の“アキレス腱”に繋がっていく物語です。

通貨。軍事。信用。金融インフラ。思想。

一見ばらばらに見えるそれらは、実はすべて──

一つの塔を支える構造であり、その崩壊の順序です。

この記事は、分析でも論評でもありません。

これは、“ジェンガ”です。

あなたがページをめくるたびに、

その塔の下から、静かに一片が抜かれていきます。

最後の章で、静かに崩れ落ちるその音を、どうか聞いてください。

第一章:「ドルとは何か──覇権のマジック」

ぼくらはいつからか、“ドル”という言葉を「世界の通貨」だと信じて疑わなくなった。ドルで買い、ドルで売り、ドルで換算し、ドルで世界を測る。まるで、地球に重力があるのが当たり前のように。

だが、その重力は本当に“自然なもの”だったのだろうか?

ドルとは、本質的にはただの紙幣であり、今やただのデジタル信号でしかない。それが「世界の購買力」になりえたのは、魔法でも奇跡でもない。アメリカという国家が創り出した、完璧なマジック・トリックだった。

世界は“刷った紙”で回る

1971年、アメリカは金本位制を完全に放棄し、ドルと金の兌換を停止した。これにより世界は、実物の裏付けなき通貨を受け入れるという、空前の転換点を迎えた。

ドルはもはや、信用だけで回る「信仰の通貨」となった。

「刷る者」と「働く者」

アメリカは、自国の主要産業を海外に移し、国内の中産階級を空洞化させながらも、“豊かさ”を維持できた。

なぜなら、作ることではなく、買うことに価値があったから。ドルが刷れる限り、何も作らずに、すべてを手に入れられる。覇権のマジックがそこにあった。

だが、マジックにはタネがある。そして観客がタネに気づいたとき、魔法は支配から崩壊へと転じる。

第二章:「基軸通貨の神話──ドルはなぜ世界を支配できたのか」

世界の経済は、ドルで回っている。だが、なぜドルなのか?金の裏付けはない。無限に増やされている。それなのに、なぜ世界はドルに従うのか?

その答えは、ドルが「神話として信じられてきた」からである。

「基軸通貨」とは、世界にとっての“神”

ブレトンウッズ体制。ドルは金とリンクし、他通貨はドルとリンクする。1971年以降、その金とのリンクが断たれても、信仰は続いた。

ドルは、信じられている限り、神だった。

ペトロダラー──“資源で裏打ちされた神話”

1970年代、アメリカはサウジと密約を交わし、「原油はドルでしか売らない」体制を築いた。世界は原油を買うためにドルを必要とし、ドルを保有するためにアメリカ国債を買った。

信任が揺らぐとき、何が起きるか?

最近では、人民元やデジタル通貨での資源取引、BRICS諸国の通貨構想が進んでいる。

「神が生きている」のではない──

そんな疑念が、心の奥に芽生え始めている。

まだ誰も口にはしない。

けれど、“それ”に気づき始めた者たちが、静かに視線をそらし始めている。

第三章:「覇権の背後にある銃──軍事という沈黙の支配」

覇権とは、必ずしも声高に主張されるものではない。

それは時に、静かな沈黙の形をしている。

なぜなら、その沈黙の奥には、**“撃たれる可能性”**があると、誰もが知っているからだ。

アメリカが覇権国家であり続けてきた最大の理由の一つ──

それは、世界最強の軍事力を背景に、経済・通貨・文化の支配を貫いてきたことに他ならない。

■ 「銃を見せずに支配する」構造

冷戦以降、アメリカは圧倒的な軍事力で

「戦わずして従わせる」ことに長けてきた。

それは、通貨の信任にも直接作用する。

「ドルで売らなければ、制裁が来る」

「ドルを拒否すれば、政権が倒れる」

──そんな“見えない恐怖”が、経済の裏側で脈打ってきた。

イラク、リビア、シリア──

これらの国が「ドル以外で資源を売ろうとした」とき、

そこに訪れたのは“自由”でも“民主主義”でもなく、戦火だった。

■ ペトロダラーと軍事の密約

1970年代、サウジとのペトロダラー協定は、

ただの経済契約ではなかった。

「原油はドルでしか売らない」

代わりに、サウジ王家をアメリカが守る──

この交換こそ、ドルの基軸通貨としての地位を**軍事的に支える“裏契約”**だったのだ。

覇権の魔法は、

通貨の信仰だけでは保てない。

そこには常に、「崩せば命がけ」の示唆があった。

■ 揺らぎ始めた“軍事的信用”

だが、近年その構造に揺らぎが生まれている。

アフガニスタン撤退:20年にわたる関与の果てに、バタバタと引き上げた姿は、

“守ってくれると思ってた同盟”の信頼を静かに崩した。

ウクライナ支援の限界:正規軍を出さず、兵器と金銭だけ。

“世界の警察”から“物資の後方支援国”へとポジションが変化しつつある。

■ 「撃たれないかもしれない」時代の始まり

かつては、「逆らえば撃たれる」と皆が思っていた。

でも今は、「逆らっても撃たれないかも」と思う者が、世界にちらほら現れはじめている。

“恐怖による沈黙”が破られた時、覇権の重力は音もなく崩れ始める。

第四章:「見えない網の中で──金融インフラという支配装置」

覇権は、必ずしも戦車で築かれるものではない。

それは時に、数字の波にまぎれて人々の意識に忍び込む。

目に見えないコードと信用の網で世界を絡め取る──それが、金融インフラによる支配だ。

アメリカは、ただ「通貨を発行する国」ではない。

それは、世界の“決済と送金の血流”そのものを握っている国なのだ。

■ SWIFT、VISA、マスターカード──すべての“道”はアメリカに通ず

世界の銀行間送金ネットワーク「SWIFT」──

加盟銀行の所在地こそベルギーだが、実質的な制御権はアメリカの政策に強く依存している。

ある日、アメリカが「制裁対象」と決めた国の銀行は、

一瞬で世界の金融網から切り離され、実質的に“存在しない”存在へと変わる。

それは銃を撃たずに命を奪うようなものだ。

そしてVISAやMasterCardといった決済インフラも、

“どこでも使える”という日常が、そのままアメリカの覇権の網になっている。

■ 「使えなくなる未来」が、すべてを壊す

2022年、ロシアがSWIFTから排除されたことで、

世界は初めて「金融インフラも兵器である」と気づいた。

それ以来、中国はCIPSという独自の送金網を整備し、

各国は“万が一”のために、アメリカに依存しない経済回路を模索し始めている。

それはまだ小さな、細い別ルートかもしれない。

でも、それが増えれば増えるほど、「網」はゆるみ、ほころび始める。

■ 魔法は“透明”であるからこそ、強かった

アメリカの金融覇権は、暴力ではなく“便利さ”で人々を縛ってきた。

自由に使えるカード。即時に動く送金。どこでも通じるドル口座。

その**“便利の正体”が覇権だった**と気づいたとき──

世界は初めて、自由であるふりをしていた自分に出会う。

覇権とは、いつも「当たり前」に姿を隠している。

そして当たり前を失った時、人は初めて“支配されていた”と気づく。

第五章:「紙の神──アメリカ国債という信仰の残骸」

世界は今も、アメリカ国債を“もっとも安全な資産”と呼んでいる。

暴落しない。返済される。常に流動性があり、取引ができる。

──そんな“神話”が、この紙切れに宿っている。

でも考えてみてほしい。

アメリカという国は、

通貨を無限に刷ることで、自国の債務を返済している。

それはまるで、「借金の返済金を、自分で印刷して渡す」ような構造だ。

そんな国の国債が「安全資産」とされているのは、

信用ではなく“諦め”の上に成り立った幻想なのかもしれない。

■ 債務上限と“国家的デフォルト”の影

2023年、2024年──

アメリカ議会では、たびたび「債務上限問題」が浮上し、

そのたびに政府機関が一時停止し、デフォルトの可能性が取り沙汰された。

そして2025年──

再び上限引き上げが危ぶまれる中、

市場では、**“アメリカが借金を返せなくなるかもしれない”**という言葉が、冗談ではなく囁かれ始めた。

■ 信頼が折れたら、通貨はただの紙

アメリカ国債が「安全」なのは、

・“返してくれるはず”という神話

・“他にも逃げ場がない”という現実

の二重構造で支えられている。

でもこのどちらかが崩れたら──

世界は、ドルを“刷っても買えない紙”とみなすようになる。

■ “神話”が剥がれた未来の景色

ある日、主要国の中央銀行が米国債の保有を大きく減らしたとしよう。

あるいは、BRICS諸国が「新たな国際通貨での債券市場」を本格立ち上げしたとしよう。

その瞬間──

“紙の神”は、ただの古紙になる。

投資家は逃げ、金利は跳ね上がり、アメリカの“刷って買う”魔法は崩壊する。

そして世界はようやく気づくことになるだろう。

「神が生きている」のではない──

そんな疑念は、ずっと前から漂っていたのだ、と。

第六章:「消費帝国の終わり──買い続ける力の喪失」

アメリカは、ものを作らなくなった。

それでも、世界の頂点に立ち続けられたのは、“世界最大の消費国家”だったからだ。

買って、買って、買いまくる。その購買力こそが、覇権の最後の支柱だった。

■ 「作る国」から「買う国」へ

20世紀後半──

アメリカは産業を次々にアウトソースし、

製造は中国へ、組み立てはメキシコへ、サプライはアジア全域へと流れた。

その間アメリカは、世界中の商品を“ドル”で買いまくる国となった。

ドルが信じられ、アメリカが買い続ける限り、世界はその構造に従った。

「ドルで売買すれば儲かる」──それが、世界中のメーカーと国家の前提だった。

■ でも、いま──その“買う力”が、じわじわと消えつつある。

中産階級の衰退

住宅・医療・教育費の高騰

借金に頼る消費の限界

パンデミックを経て、人々の財布はすり減り、

若者たちは“消費”より“生存”を重視し始めた。

そして、“ドルの信用”よりも、“物の本質的な価値”を求める空気が、

世界の隅々で芽生えつつある。

■ 消費されなくなった世界は、アメリカを見限る

もし、アメリカの市場が魅力を失えば──

企業はドル決済から撤退しはじめる

新興国は「ドル依存」を脱し、自国市場を中心に再編を始める

“売っても儲からない国”は、“守る価値のない国”に変わる

覇権とは、力で従わせるものではない。

「魅力によって世界が自発的に従う状態」こそが、支配の完成形だった。

その“魅力”──つまり、“買ってくれる国”という物語が終わるとき、

アメリカは覇権を保てなくなる。

物を作らず、買うことで世界を動かしていた国が、

物も買えず、信用もなくしたとき、

その国の名は“覇権”ではなく、“亡霊”と呼ばれるようになる。

第七章:「自由という名の幻想──市場の顔をしたイデオロギー」

“自由”という言葉ほど、美しさの裏に、

多くのものを隠してきた言葉はないかもしれない。

アメリカが掲げた“自由市場”──それはたしかに、

20世紀の経済を加速させ、世界に新たな可能性を開いた。

だがそれは本当に、自由だったのだろうか?

■ 「自由市場」は、誰の自由だったのか?

・ルールは常にアメリカ発

・規制緩和は“開国”として歓迎されたが、

その実、巨大資本にとっての障害除去だった

・知財、特許、契約文化──

すべては「アメリカ的な法の秩序」を輸出する手段になっていた

自由とは、選択肢があることではなく、

**「選ばせる枠組みを支配すること」**だったのだ。

■ 自由が幻想だと気づいた国々

中国、ロシア、イラン──

アメリカ式の市場モデルに従わなかった国は、常に制裁と孤立に晒された。

さらに近年では、ヨーロッパですら、

GAFAによる支配や金融ハイジャックを前に、

「これは自由ではなく、“依存の制度化”だ」と気づきはじめている。

“自由”は、アメリカが発行する通貨と、

アメリカが運営するシステムの中でしか許されなかった。

■ “正義”というイデオロギーのエンドロール

ポリティカル・コレクトネス、

環境倫理、LGBTQ+、人権、フェアネス──

どれも人間的で尊い概念だったはずなのに、

アメリカがそれを“輸出価値”に変えたとき、

世界はそれを「圧力」として感じるようになった。

“自由”という言葉が、人々を解き放つのではなく、

価値観の枠に閉じ込めていった。

■ 覇権の終わりは、「語る資格」の喪失から始まる

もし世界が、アメリカの言葉を「もう響かない」と思い始めたとき──

それは、軍事でも通貨でもなく、

“物語”という覇権が終わる瞬間だ。

そして物語を失った覇権国家は、

ただの“大国”に戻る。

第八章:「崩れる日──覇権の終焉と、その後に残るもの」

アメリカは、去るのではない。

ただ、もう世界の中心ではいられなくなる日が来る──

ドルの信頼が薄れ、軍事の威光が揺らぎ、

金融の網がほころび、“自由”という物語が信じられなくなったとき──

それは、帝国が沈黙する瞬間だ。

「神が生きている」のではない。

信者たちが、“まだ死んでいないと思いたいだけ”だった──

そのことが、ようやく誰の目にも明らかになった。

それは爆発ではない。

静かな崩落。

「もしかして」と思っていたものが、ある日“確信”に変わる音。

その時、世界の重力はゆっくりと傾き始める。

覇権は、終わる。

第九章:「日本から見る、覇権のその先」

アメリカの威光が沈黙した時、世界は、ひとつの重力を失った。

どこに従えばいいのか、どの言葉が正しいのか、“誰かに決めてほしかった秩序”が、音もなく姿を消した。

その空白のなかで──日本は、何を見つめ、何を信じて、どこへ歩くのか。

ぼくらは、

その静かな空の下で──

自分たちの灯りを、ようやくともす時を迎えている。

戦後、日本はアメリカの庇護のもとで、

経済の奇跡を成し遂げ、

文化も技術も、西洋のまなざしとともに磨かれてきた。

だけどそれは、自らの意志で歩いた歴史だっただろうか?

■ “引かれた線”ではなく、“自ら描く道”へ

アメリカという灯が遠ざかったとき──

日本は初めて、自分の倫理・自分の経済・自分の価値と向き合うことになる。

どこにも依存せず、

どこからも押し付けられず、

ただ、自分たちで考え、決め、歩く。

それはきっと、不安で、怖くて、でも自由な夜明けだ。

■ “世界に遅れた国”ではなく、“世界を見つめ直せる国”へ

日本には、戦わない知恵がある。

沈黙の中で考える文化がある。

和をもって貴しとなす、その視点がある。

もしもアメリカの覇権が終わったとして──

そのあとに、世界が迷子になったとき、

日本だけは、「静かに在ること」のできる国かもしれない。

ぼくらは今、

アメリカという太陽が沈みつつある空の下で、

自分たちの灯りを、静かにともす時を迎えている。

コメント